子育てをしていると「絵本の読み聞かせっていつから始めたらいいの?」と気になりますよね。

赤ちゃんがまだ新生児のころから始めてよいのか、生後何カ月くらいが適切なのか、悩む家庭も多いでしょう。

実際には、月齢や発達に合わせた工夫さえすれば、どの時期に始めても効果はあると言われています。

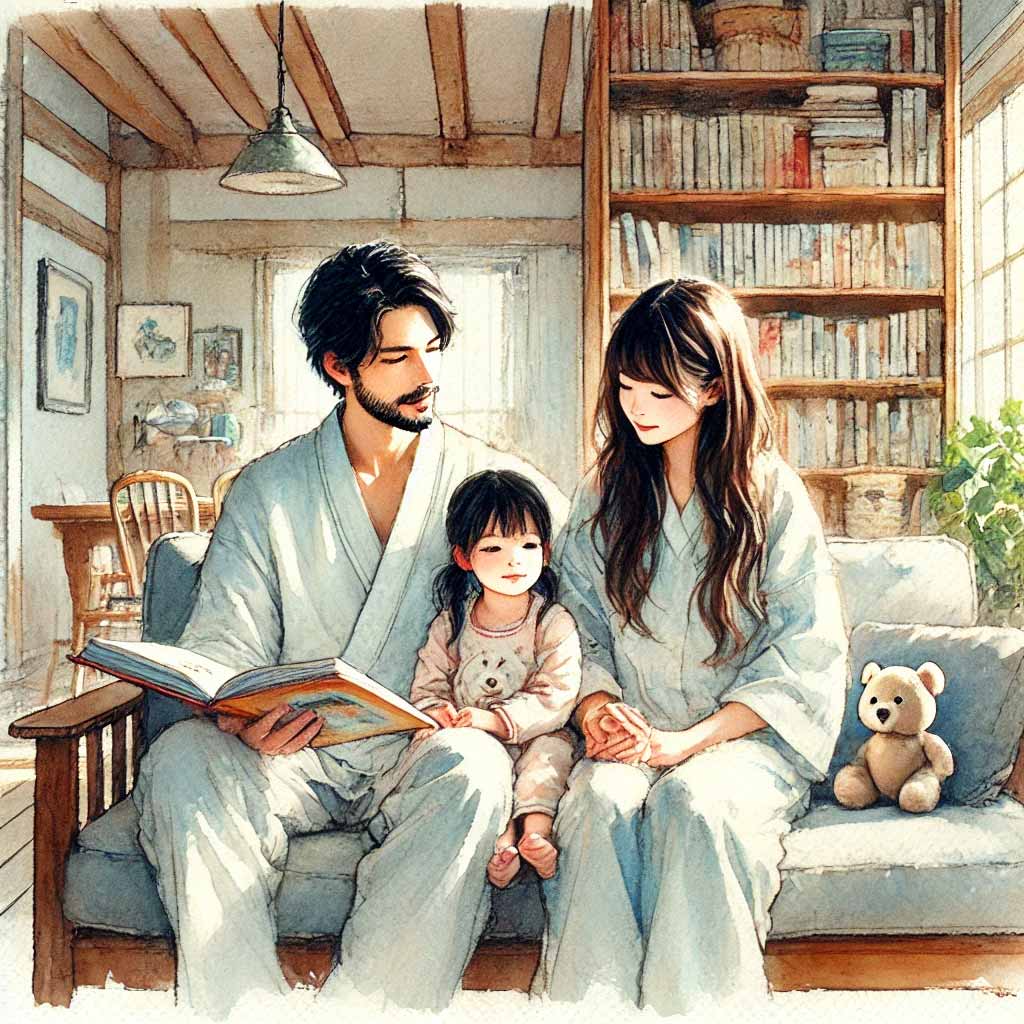

読み聞かせは子どもの言葉や想像力を育て、親子のスキンシップを深める大切な時間になります。

愛情をこめて声を届ければ、赤ちゃんにとっては最高のプレゼントになるでしょう。

- 結論:読み聞かせは「いつから?」→正解は“今日から”でOK。

- 目的別に見る、絵本選びのヒント

- 月齢別・状況別 “持ち方と姿勢” の工夫

- 読み聞かせを“上手い人”に近づける心構え

- 研究が教えてくれる、絵本の確かな力

- 月齢・年齢別ロードマップ:0カ月→3歳まで「いつから」を分解

- 最初の一冊、どう選ぶ?失敗しない絵本の選び方

- 感情が豊か・共感力高めなお子様向けの選び方

- 想像力・語彙力を育みたいお子様向けの選び方

- 読み方のコツ:演技力より「一緒に楽しむ」が正解

- なぜパパは“読み聞かせを苦手に感じる”のか

- つまずき対策Q&A:噛む、飽きる、逃げる…あるある全部解決

- 読み聞かせで避けたい4つのNG行動

- 小学生になっても読み聞かせが必要な理由

- 読み聞かせをやめる・変えるタイミングとその意味

- まとめ

結論:読み聞かせは「いつから?」→正解は“今日から”でOK。

子育てに正解はないと言われますが、こと絵本の読み聞かせに関しては「今日から」で問題なしです。

生後0カ月の新生児からでも、赤ちゃんはママやパパの声を安心して聞き取ることができます。

科学的調査によっても、音やリズムの刺激は乳児期から脳の発達を支えることがわかっています。

親子で過ごす短い時間を使って、一緒に絵本の世界に入るだけで、言語や理解力の基盤が築かれるのです。

難しい準備や高価なおもちゃは必要ありません。

必要なのは「声」と「一緒に過ごす気持ち」だけ。

つまり、読み聞かせに遅い時期は存在せず、始めようと思ったその日がベストタイミングなんですね。

妊娠中・新生児でもゆるっと始められる理由

妊娠中の赤ちゃんは、すでにお母さんの声や外界の音をある程度認識できるとされています。

そのため、出産前から優しい声で物語を読むことは、胎児に安心感を与えると同時に、親自身のリラックスにもつながります。

新生児期に入ると、赤ちゃんはまだ文字や登場人物の意味を理解してはいませんが、リズムや音の変化に強い興味を示します。

「もこもこ」「ぴょん」などのオノマトペは特に効果的で、乳児の脳に楽しい刺激を与えるでしょう。

ママやパパが声を出すこと自体がスキンシップの一つになり、自然なコミュニケーションの第一歩にもなりますね。

準備はシンプル:明るさ・距離・音量・安全チェック

読み聞かせを始めるときに必要な準備は意外と少ないものです。

部屋の明るさはやわらかい照明で、絵本の文字や絵が見やすい程度に整えると安心です。

赤ちゃんとの距離は30センチ程度を目安にし、視力が未発達な時期でも色や形がはっきり見えるように工夫します。

声の音量はやや小さめでも十分届きますし、大人が自然に話す調子が一番効果的です。

安全面としては角が丸い絵本や、厚紙で作られたボードブックを選ぶと安心ですね。

このように大げさな準備は不要で、家庭にある自然な環境がそのまま読み聞かせの舞台になるのです。

1回の目安は3〜5分、合計10分でも十分

読み聞かせに「時間の長さ」は必ずしも重要ではありません。

むしろ大事なのは、子どもの集中力に合わせて区切ることです。

新生児や0歳の赤ちゃんは長時間集中できないため、1回3分から5分程度でも十分です。

一日の合計が10分程度であっても、日々の積み重ねが効果につながります。

親子の会話やスキンシップの延長として行えば、生活に負担なく取り入れられるでしょう。

「今日は疲れているから2分だけ」という日があっても大丈夫です。

無理をせず、家庭のリズムに合わせることが続けるためのコツになりますね。

生活のリズムにのせるコツ:お風呂後/寝る前/朝の抱っこタイム

読み聞かせを習慣化するには、生活の中に自然に組み込むのが効果的です。

お風呂のあとや寝る前は、赤ちゃんが落ち着いて親の声に集中しやすい時間帯です。

また、朝の抱っこタイムや授乳後のリラックスしたときに読むのもおすすめです。

家庭によって生活リズムは異なりますが、「毎日同じ時間に絵本を読む」というルーティンができると、子どもも次第にその流れを理解し、安心して本を待つようになります。

このリズムが親子の信頼関係を深め、育児全体の安心感にもつながっていくのではないでしょうか。

目的別に見る、絵本選びのヒント

ここでは、先ほどの話題に戻って、それぞれのねらいに合った絵本選びのコツを紹介します。

保育士や保育園でも参考にされている方法を、家庭向けにわかりやすくまとめました。

「安心・共感」をねらうなら

安心や共感をテーマにした絵本は、子どもの心を包み込むような温かさがあります。

たとえば、登場人物の表情が豊かで、行動に「なぜ?」と感じる余地があるもの。

そうした作品は、子どもたちが感情を整理したり、他者の立場を理解する練習になります。

具体的には『しろくまちゃんのほっとけーき』(こぐま社)や『おつきさまこんばんは』(福音館書店)のような、日常の中の小さな発見を描いた物語が効果的です。

繰り返し読むことで、子どもは安心し、言葉や表情のつながりを覚えていきます。

静かなテンポの絵本は、寝る前の読み聞かせにもぴったりですね。

「言葉の世界」を広げたいなら

語彙力や言葉への興味を育てたいときは、音やリズムの楽しい絵本を選びましょう。

言葉遊びや擬音語の多い作品は、自然に発声や発想を促します。

『もこもこもこ』(文研出版)のように、意味よりも音の感覚を楽しむ絵本は、赤ちゃんから幼児まで人気です。

また、昔話やわらべうたの絵本もおすすめです。

日本語の響きやリズムが身体に染み込み、発達に良い刺激を与えます。

ねらいを「言葉の世界」にするときは、読む人の声の抑揚やテンポも意識してみてください。

声の変化が、子どもの理解や集中を助けるのではないでしょうか。

「感性・想像力」を育てたいなら

想像力を伸ばすには、少し余白のある物語が向いています。

すべてを説明しすぎない絵本は、子どもが自分の頭の中で続きを思い描くきっかけになります。

たとえば『スイミー』(好学社)は、小さな魚が勇気を出して世界を変える物語。

そのストーリー展開や絵の世界に、子どもは自分を重ねて想像を広げます。

また、自然や季節、動物をテーマにした絵本も感性を磨く助けになりますね。

ページをめくるたびに変わる色や形、リズムを感じながら、「世界はこんなに広いんだ」と心を動かす。

そんな時間が、感性を育てる土台になるのです。

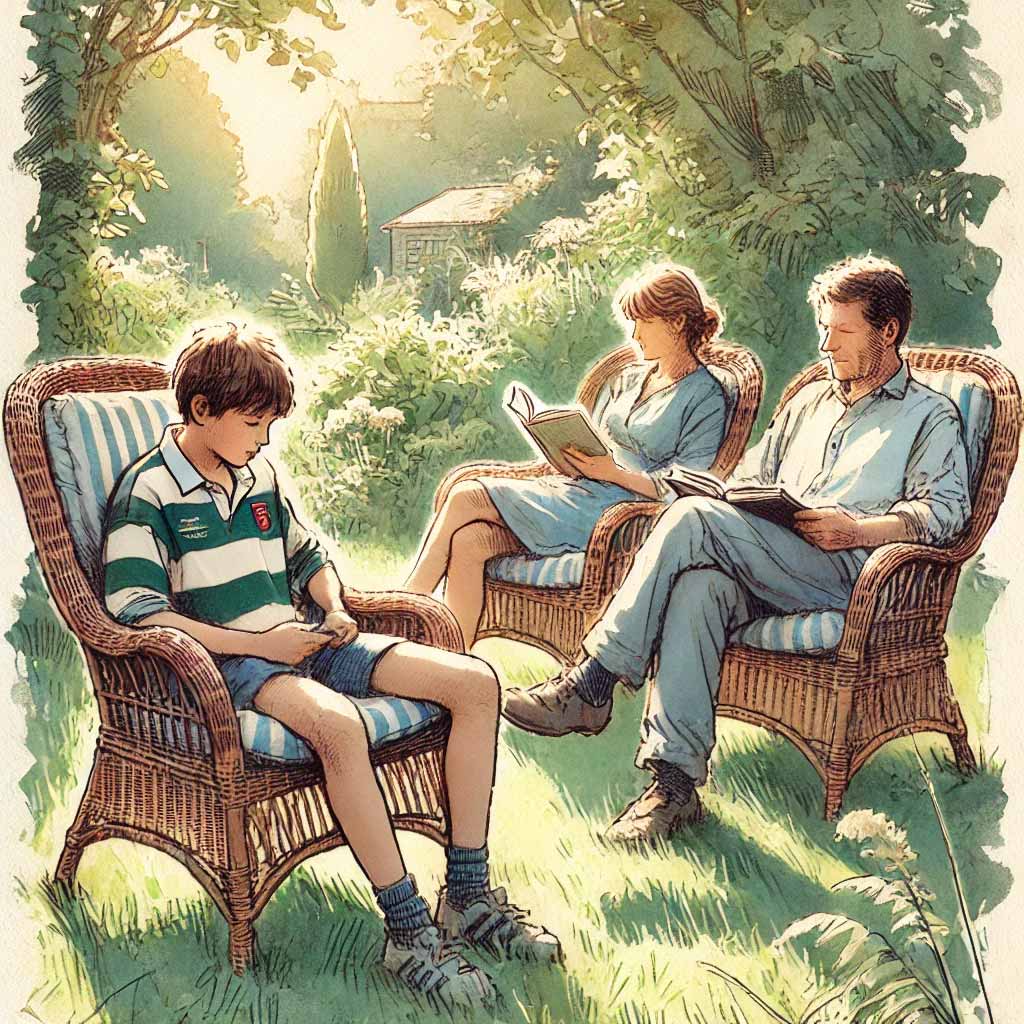

「おとなも楽しむ時間」にしたいなら

子どものために選ぶ絵本でも、おとなが「いいな」と感じることがとても大事です。

読む側が楽しんでいると、自然と声が柔らかくなり、雰囲気が穏やかになります。

絵のタッチが美しく、ストーリーに深みがある絵本は、おとなにも新しい発見をくれます。

『100万回生きたねこ』(講談社)などは、子どもには物語として、大人には人生のメッセージとして響く名作です。

一緒に読むたびに新しい感情を見つける。

それが、家族の時間を豊かにするコツではないでしょうか。

「おとなも癒される時間」というねらいを持つと、読み聞かせが日常のリセットタイムになります。

月齢別・状況別 “持ち方と姿勢” の工夫

子どもの年齢や状況によって、最適な持ち方や姿勢は変わります。

赤ちゃんを寝かせて読むこともあれば、幼児を膝に乗せて読むこともありますよね。

兄弟がいるときは、全員に見せるための持ち方が必要になります。

また、読み聞かせ会などでは、人数や会場の明るさに合わせて調整が求められます。

ここでは、月齢や場面ごとの工夫を紹介します。

0〜1歳:寝かせて読む・抱っこで見る

この時期の赤ちゃんは、仰向けや抱っこの姿勢で聞くことが多いですね。

寝かせて読む場合は、絵本を真上に構えるよりも、少し斜めに傾けて光の反射を抑えると見やすくなります。

抱っこで読むときは、子どもを胸の前に抱き、片手で絵本を支え、もう一方の手でページをめくると安定します。

この姿勢は、親子の距離が近くなり、安心感や愛着も育まれます。

1〜3歳:膝上・対面スタイルの持ち方

この頃の子どもは、自分で座れるようになります。

膝上で読むスタイルでは、体の外側に少し絵本を張り出すようにすると、視界を遮りません。

絵本の中心をしっかり支えながら、片手でめくれる余裕をもたせましょう。

また、子どもが自分でめくりたがるときは、ページの下を少し浮かせて手を添えると、やさしくサポートできますよ。

兄弟・複数聞き手:広く見せる持ち方

複数の子どもが並んで聞くときは、1対多数を意識した見せ方が大切です。

絵本を少し高めに構えて、左右に角度をつけ、全員が見えるようにします。

「絵を隠さないよう下の部分を持つ」「中心をしっかり支える」ことを意識すると良いでしょう。

読み聞かせ会:“見せる持ち方” のポイント

読み聞かせ会などでは、聴き手全員に見せるための工夫が必要です。

絵本を高めに構え、少し傾けて光を反射させないようにします。

持ち替えやすい姿勢を意識しながら、ページを見せる方向を時々変えると、より注目を集めやすくなります。

大人がリラックスして読める体勢を保つことも、子どもたちの集中力を支える大切な要素です。

読み聞かせを“上手い人”に近づける心構え

読み聞かせは技術だけでなく、読み手の心の温度もそのまま伝わります。

深呼吸で息を整え、子どもの目線を感じて、物語の余韻を大切にすること。

その積み重ねが「またこの人の声で聞きたい」と思ってもらえる力になります。

まずは、上手な人に共通する心構えをいっしょに確かめていきましょう。

子どもの主体性を信じる

子どもには、自分の歩幅で物語に入り、考え、感じ取る力があります。

その力を急がせず、そっと背中を押すように語ることが、読み手の役目です。

「どう思ったかな?」と投げかけたら、出てきた言葉を否定せず、まず受け止める。

読み聞かせは、大人が教える時間ではなく、子どもといっしょに旅をする時間。

そんな気持ちでページを開きたいですね。

物語と言葉を尊重する

絵本には、作者が紡いだ言葉のリズムと世界があります。

説明やアドリブを入れすぎると、その調和がゆらぐこともあります。

迷ったときは、まず原文を信じて、その響きをそのまま手渡すつもりで。

言葉と物語の力を信頼する心遣いが、子どもにまっすぐ届きます。

完璧を求めない寛容さ

完璧に読もうとするほど、読み聞かせは重たく感じやすくなります。

言いよどむ日もあれば、めくりのタイミングを外す日もあります。

そんなときは「これも味わい」と受け止めて、にっこり。

子育ては日々ゆらぐもの。

読み聞かせも、その揺れごと抱きしめながら続けていければ十分です。

読み手自身も楽しむ気持ち

読み手が楽しんでいないと、空気は少し固くなります。

登場人物に心を動かし、言葉の響きを味わう時間を、大人もいっしょに。

「義務だから読む」のではなく、「この本が好きだから開く」。

その小さな喜びが、続ける力になっていきますよ。

※くわしくは「絵本の読み聞かせ 上手い人の特徴」

研究が教えてくれる、絵本の確かな力

「絵本って本当に効果があるの?」と感じる人もいるかもしれません。

でも実際には、世界中で多くの研究が行われていて、どれも「子どもの成長に役立つ」という結果が出ているんです。

語彙や言葉の力はもちろん、集中力や想像力、さらには友達とのコミュニケーション力や社会性まで伸ばす効果があるといわれています。

しかも年齢によって得られるものが違うから、赤ちゃんのころから小学生になっても続けられるんです。

「絵本=学習」というより、「絵本=成長の味方」と考えると、もっと気楽に続けられるのではないでしょうか。

世界の研究が示す、読み聞かせが子どもに与える恵み

海外の研究では「小さいころにたくさん本を読んでもらった子は、読解力が高い」という結果が出ています。

ただ読むだけじゃなく、物語を通して「学びが好きになる」という効果もあるんです。

「本を読むのが楽しい」と思える経験は、将来の学習意欲にもつながりますよね。

つまり絵本は、子どもの人生に長く寄り添う力を持っているんです。

文字の有無や絵のかたちが生む、親子の自然なやりとり

文字がない絵本を一緒にめくると「この子はどこに行くのかな?」なんて会話が自然に始まります。

子どもは自由に想像して答えてくれるし、そのやりとりが語彙や表現力を伸ばすきっかけになります。

文字つきの絵本ではセリフを演じたり、登場人物になりきったりするのも楽しいですよね。

ただ読むよりも「ちょっとした会話を足す」ことで、絵本の効果はぐんと広がります。

年齢ごとに変わる、絵本の効果の感じ方

1歳ごろは音やリズムを楽しむのが中心。

3歳くらいになると「次はどうなる?」と展開を予想する姿が出てきます。

就学前にはキャラクターの気持ちを考えたり、自分の体験と重ねたりすることも。

小学生になると「面白いから友達にも教えたい」と自分から本を読むようになります。

年齢ごとに楽しみ方が変わるから、親も一緒に成長を感じられるんです。

言葉だけでなく、社会性や心の強さを育む読み聞かせ

物語には「困難に立ち向かう主人公」や「仲直りをする友達」が登場しますよね。

そんなストーリーを追いかけながら、子どもは「人の気持ちを考える」練習をしています。

「かわいそうだね」「がんばったね」と共感したり、「自分ならどうする?」と考えたり。

こうした経験が、社会性や自己肯定感、そして心の強さにつながっていくんです。

※くわしくは「絵本の効果は親子の絆と発達に効く!」

月齢・年齢別ロードマップ:0カ月→3歳まで「いつから」を分解

赤ちゃんの発達や月齢に応じて、絵本の読み聞かせの楽しみ方は変化していきます。

新生児から幼児期まで、それぞれの時期に合わせた工夫をすることで、親子にとってストレスの少ない時間になります。

ここでは0カ月から3歳までを区切りながら、子どもの興味や反応、理解度に沿った具体的な読み方を紹介します。

親子で一緒に成長を楽しめるロードマップとして参考にしてください。

0〜3カ月:聴く期はやさしく短く、声のリズムをプレゼント

生後まもない赤ちゃんは、視力がまだぼんやりしているため、絵や文字の細部までは認識できません。

しかし、聴覚はすでに発達しており、ママやパパの声のリズムに強い安心感を覚えます。

この時期は内容にこだわる必要はなく、単純な音や擬音を使った絵本を読むのが効果的です。

「もこ」「にゃー」といった動物の声やオノマトペが、赤ちゃんの脳に心地よい刺激を与えます。

親子で過ごすわずかな時間が、愛情の表現であり、絵本が大切なプレゼントになるのです。

4〜6カ月:触る・舐めるは学び、破っても怒らない設計に

生後半年ごろになると、赤ちゃんは手で物をつかみ、舐めたり噛んだりして世界を理解しようとします。

絵本も同じで、ページをめくる前にまず「素材」として楽しむようになります。

この時期に厚紙ボードや布製の絵本を用意するのは、まさに必須といえます。

多少破れてしまっても、それは発達の過程の一部です。

親が慌てて叱る必要はなく、むしろ「興味を持った証拠」と受け止めましょう。

安全に遊べる絵本を選ぶことが、安心して読み聞かせを続けるためのコツになりますね。

7〜12カ月:ページめくりデビュー、指さしに言葉をのせる

1歳前後になると、赤ちゃんは絵や写真を見て指さしをすることが増えます。

この反応は「認識」が育ってきたサインで、親が「わんわんだね」「赤いボールだね」と言葉を添えると理解が深まります。

ページをめくる動作も始まり、絵本が単なる受け身のものから、能動的な遊びへと変わります。

このときに使う絵本は、動物や身近な生活がテーマになったものが特に人気です。

短い物語でも構いませんが、繰り返し表現のある文章が、言語の定着を助けるでしょう。

1〜3歳:同じ本100回OK、セリフ参加で一気にハマる

1歳を過ぎると、絵本は知育や言語発達に直結してきます。

子どもはお気に入りの一冊を何度も何度も繰り返し読むことを好みます。

大人から見ると「またこれ?」と思うかもしれませんが、この繰り返しが記憶や言葉の習得には非常に効果的です。

さらに、セリフの一部を親子で一緒に言うと、子どもは「参加している」という達成感を得られます。

感情表現の幅も広がり、物語を通じて世界を理解していく時期になりますね。

「同じ本を100回読む」ことは、むしろ発達にとって理想的なプロセスなのです。

最初の一冊、どう選ぶ?失敗しない絵本の選び方

絵本選びは、親にとってちょっとした悩みどころでもあります。

書店や図書館には数えきれないほどの絵本が並んでいて、対象年齢やテーマもさまざまです。

ここでは年齢ごとの選び方のコツを解説し、失敗しない絵本選定のポイントをお伝えします。

福音館や人気出版社のシリーズも参考にしながら、家庭に合った一冊を見つけていきましょう。

0歳向け:高コントラスト・擬音・リズム重視が鉄板

0歳の赤ちゃんはまだ色の識別が未熟で、コントラストの強い絵が注目を集めやすいです。

黒と白、赤などのはっきりした色づかいの絵本は、視覚的な刺激を与えるには最適ですね。

さらに擬音やオノマトペが多く入ったリズム重視の絵本は、聴覚からの興味を引き出しますよ。

「じゃあじゃあびりびり」などの有名な乳児向け絵本は、実際に多くの家庭で支持されています。

内容よりもリズムや音の心地よさを重視すると、子どもに安心感を与えやすいでしょう。

1〜2歳向け:くり返し言葉・生活語・厚紙ボードで安心

1歳を過ぎると、日常生活の中で耳にする言葉に強い興味を示すようになります。

この時期におすすめなのは「おはよう」「ごはん」などの生活語が出てくる絵本です。

くり返し表現が入っていると、子どもが自然に言葉を覚えやすくなります。

また、自分でページをめくろうとするため、厚紙ボード仕様の絵本が安心です。

破れにくい素材を選ぶことで、親もストレスなく絵本を差し出すことができます。

安心して読み聞かせを楽しめる環境をつくることが大切ですね。

3〜5歳向け:ストーリー性と感情の起伏をちょい足し

3歳を過ぎると、子どもは物語の意味や登場人物の気持ちを少しずつ理解できるようになります。

「どうして悲しいの?」「次はどうなるの?」と質問をするようになり、想像力がぐんと広がる時期です。

この頃には、ストーリー性のある絵本や、登場人物の感情が描かれた作品がぴったりでしょう。

人気の童話や福音館のロングセラー絵本は、感情移入しやすく、親子で会話が弾むきっかけになります。

また、子ども自身が「読みたい」と選ぶことで、主体的に物語の世界に入り込みます。

選び方のコツは「子どもが表情を変えるかどうか」です。

笑ったり驚いたりする瞬間があれば、その絵本は大当たりといえますね。

しかけ本・英語絵本・電子書籍の“落とし穴”と安全ポイント

しかけ本や音の出る絵本は、子どもにとって刺激的で魅力的です。

ただし、集中して物語を楽しむには不向きなこともあります。

過度におもちゃ要素が強いと、読み聞かせの「言葉を届ける時間」が分散される可能性があります。

英語絵本も人気ですが、乳児期は「意味を理解させる」より「リズムを楽しむ」くらいの気持ちで十分です。

電子書籍やアプリも同様で、画面の光が視力に負担を与えることが懸念されています。

利用するなら時間を短く区切り、親子で一緒に読むことを忘れないようにしましょう。

安全を守りつつ、紙の絵本とバランスをとることが効果的な選び方になりますね。

感情が豊か・共感力高めなお子様向けの選び方

感情が豊かで共感力の高いお子様は、物語の深みや細やかな心の動きに敏感です。

読み聞かせを通してその感性を伸ばしてあげることが、言葉や世界への理解をより豊かにしてくれますね。

絵本は単なるおもちゃや娯楽ではなく、お子様の気持ちや関係を描いた物語として心を育てる道具になります。

ここでは、感情や共感力を大切にしたいお子様に向けて、絵本の選び方と親の関わり方を見ていきましょう。

気持ち・関係性・場面変化を描いた絵本のメリット

感受性が豊かなお子様は、小さな出来事の中に「悲しい」「うれしい」といった気持ちを感じ取ります。

そんなお子様には、登場人物の心の動きや友だちとの関係、家族のあたたかさなどが描かれた絵本がおすすめです。

動物たちが喧嘩したり仲直りしたりする物語や、兄弟姉妹の関わりを描いた作品は、お子様の共感力を刺激しますね。

ページをめくりながら「この子はどう思ったかな」「あなたならどうする?」と問いかけてみると、感情と言葉のつながりが生まれます。

こうした対話を積み重ねることで、お子様は他人の気持ちを理解する力を少しずつ身につけていくのではないでしょうか。

日常の“ちいさな出来事”をテーマにした絵本を選ぶ理由

共感力の高いお子様には、壮大な冒険よりも身近な日常を描いた絵本が心に響きます。

朝の支度や食事、友だちとのちょっとしたすれ違いなど、毎日の小さな出来事の中にドラマを見つけるタイプですね。

そうしたお子様には、家庭や園での一場面をていねいに描いた作品がぴったりです。

「昨日もこんなことあったね」と話しかけると、絵本と現実の経験が自然に重なります。

書店やオンラインストアで“日常 絵本 幼児”と検索すると、多くのシリーズや新刊が見つかりますよ。

レビューや評価を参考にすれば、ご家庭に合った本を選びやすくなるでしょう。

読み聞かせ中に「私はこう感じたよ」「どう思う?」と問いかける工夫

読み聞かせは、ただ読むだけで終わらせるのはもったいない時間です。

感情を共有しながら読むことで、お子様の心の動きが豊かになりますね。

たとえば物語の途中で「ママはこの場面、少し悲しい気持ちになったよ」「この動物はどう思っているかな?」と話しかけてみましょう。

お子様はその問いに答えようとしながら、自分の感情を探すようになります。

「あなたならどうする?」という質問を添えると、物語を自分の経験に重ねて考えるきっかけになりますよ。

絵本が“読むもの”から“語り合うもの”へと変わる瞬間です。

絵本を通じて“気持ちを言葉にする”時間を親子でつくる方法

感情が豊かなお子様には、自分の気持ちを言葉にする練習が欠かせません。

読み終えたあとに「どのページが好きだった?」「この子はどんな気持ちだったと思う?」と、優しく問いかけてみましょう。

急がせず、お子様のペースで考えさせることが大切です。

お気に入りの絵本を繰り返し読むうちに、お子様は同じ場面でも違う感想を言うようになります。

これは成長のサインでもありますね。

シリーズで揃えられる作品を選んでおくと、世界観が続き、理解が深まりやすくなりますよ。

想像力・語彙力を育みたいお子様向けの選び方

想像力や語彙力を育てたいなら、少しだけ挑戦的な内容の絵本が向いています。

言葉の響きやリズム、そして色や形から新しい世界を感じ取れるような作品を選ぶと良いですね。

想像力を伸ばす絵本は、単に「読む」だけでなく、「考える」「感じる」「表現する」という多面的な学びを促します。

親子で楽しみながら、ことばと絵の奥にある“想像の翼”を育てていきましょう。

絵・言葉・音のリズムが豊かな絵本を選ぶポイント

語彙力を伸ばすうえで大切なのは、耳と目の両方から“ことば”を感じ取ることです。

音のリズムが心地よい絵本は、お子様にとって“読む楽しさ”を自然に教えてくれます。

たとえば、くり返しのフレーズや擬音語が多い作品は、赤ちゃん期から幼児期にかけて特に効果的ですね。

「ぽんぽん」「とことこ」といった音は、まだ語彙の少ないお子様でも声に出して楽しめます。

色彩が豊かで、登場人物や動物が軽快に動く絵も、お子様の想像力を刺激します。

一緒に声を出して読むと、親子でリズムを共有する喜びが生まれるでしょう。

語彙が少しだけチャレンジングな絵本を導入するタイミング

少し成長して言葉を理解し始めた頃、あえて“少しむずかしい”語彙を含む絵本を選ぶのもおすすめです。

「これはどういう意味?」とお子様が聞いてくる瞬間が、語彙を増やすチャンスになりますね。

ただし、あまりにも内容が抽象的すぎると逆効果になることもあるので注意が必要です。

対象年齢やレビューを確認し、お子様の発達段階に合ったレベルを意識しましょう。

出版社の公式サイトや絵本ナビなどでは、語彙レベルやリズム構成で作品を探すこともできます。

親が「少し背伸びできる一冊」を選んであげることで、お子様は自信と新しい言葉の世界を手に入れるのです。

読み聞かせ後に「この絵からどんなこと想像できる?」と広げる遊び方

想像力を育てるには、読み終えたあとが大切です。

「この動物はどこへ行くのかな」「この子は次に何をするかな」と、物語の続きを一緒に考えてみましょう。

お子様が答えを出す必要はありません。

自由に思いつくまま話すことで、発想の幅が広がります。

また、絵の細部を観察して「この色は何に似てる?」「この形、どこかで見たことある?」と尋ねるのもおすすめです。

お子様が感じたままに話す時間こそ、言葉と想像を結びつける貴重な瞬間なのではないでしょうか。

語彙・表現を記録したり「ことばカード」にして親子で遊ぶ活用法

絵本で出会った言葉を“記録”することで、語彙力はさらに定着します。

たとえば、お子様が気に入った言葉をノートやカードに書き留め、「ことばカード」として遊ぶのも良いですね。

「今日のことばは“ふわふわ”だね」「“ぴかぴか”ってどんな音かな?」と話すだけでも楽しい学びになります。

こうした小さな積み重ねが、お子様の中に“ことばの宝箱”をつくっていきます。

ときには絵本に出てきた言葉を使って、日常の中で遊びながら会話してみましょう。

「今日のお空、絵本みたいにきらきらしてるね」と声をかければ、世界がぐっと広く見えるはずです。

読み方のコツ:演技力より「一緒に楽しむ」が正解

「声優みたいに演じなくてはならないのでは?」と不安に思う親もいますが、心配は不要です。

大切なのは「上手に読む」ことではなく、子どもと一緒に楽しむことです。

多少噛んでも、抑揚が単調でも問題ありません。

むしろ、親がリラックスして読むことで、安心感が子どもに伝わります。

ここからは、読み聞かせをもっと効果的にするための具体的なコツを紹介します。

速度・間・抑揚の三種の神器で“聞き心地”を演出

読み聞かせにおいて、速度や間の取り方、抑揚はとても大切です。

速すぎると理解が追いつかず、遅すぎると集中が途切れてしまいます。

一文ごとに少し間を置くと、子どもは自然に想像力を働かせることができます。

抑揚は「大げさすぎない」程度で十分です。

動物の鳴き声を強調したり、登場人物の感情に合わせて声色を変えると、子どもはより物語に入り込みやすくなります。

こうした小さな工夫が、読み聞かせを「ただの文章」から「体験」に変えてくれるのです。

指さし・名前付け・オノマトペの黄金比で語彙が伸びる

絵本にはたくさんの言葉や対象が出てきます。

「犬」「りんご」といった身近な名詞を指さしながら教えると、子どもの言葉の理解は格段に進みます。

オノマトペ(擬音語・擬態語)は、赤ちゃんの興味を引きつける強力なツールです。

「ざぶん」「ころころ」といった音を繰り返すだけで、語彙の獲得が自然に進みます。

また、子ども自身が指さしたものに名前を添えると「自分が関わった」という安心感を得やすくなります。

これは単なる読み聞かせではなく、親子でのコミュニケーションでもあるのです。

姿勢と距離:三角座りor横並び、30cmルールで目にやさしく

読み聞かせのときの姿勢は、実は効果に大きな影響を与えます。

親の膝の上に座らせて三角座りをすると、子どもは絵本と親の顔を同時に見られます。

横並びで読むと、同じ視点を共有できるため、一緒に物語を旅する感覚が強まります。

また、目から30センチ程度の距離を保つ「30cmルール」は視力への負担を防ぐポイントです。

この距離感は安心感を生み、子どもの集中力を維持しやすくします。

ちょっとした工夫で、読み聞かせの質はぐんと上がるのです。

忙しい日のショート版:1ページ読み・ながら読み・録音作戦

仕事や家事で忙しい日には「今日は無理」と感じることもありますよね。

そんなときは「全部読まなくてもいい」と割り切ることが大切です。

1ページだけ読んで終える、料理の合間にながら読みするなど、工夫すれば継続できます。

最近はスマホで自分の声を録音し、それを再生して聞かせるという方法も人気です。

録音版を聞かせながら一緒にページをめくるだけでも、子どもにとっては立派な読み聞かせです。

「続けること」が最大のコツであり、毎日の育児を少しラクにする知恵でもあるのです。

なぜパパは“読み聞かせを苦手に感じる”のか

読み聞かせを前にすると、パパの多くは少し緊張してしまいます。

仕事モードのまま家庭に戻り、気持ちを切り替える時間がないことが多いからでしょうか。

声色を変えるのが恥ずかしかったり、表情をつくるのに抵抗を感じたりもしますね。

さらに「ちゃんと読まなきゃ」という思い込みが、心を硬くしてしまうこともありますよね。

でも実際のところ、読み聞かせに“正解”はありません。

子どもはパパの声そのものを楽しんでいるのです。

どんな声でも、そこに愛情があれば十分。

たとえ時間が短くても、その瞬間を共有することが何より大切になります。

家庭の中に小さな“絵本の時間”が生まれるだけで、子どもの想像力や言葉の世界はゆっくりと広がっていきますよ。

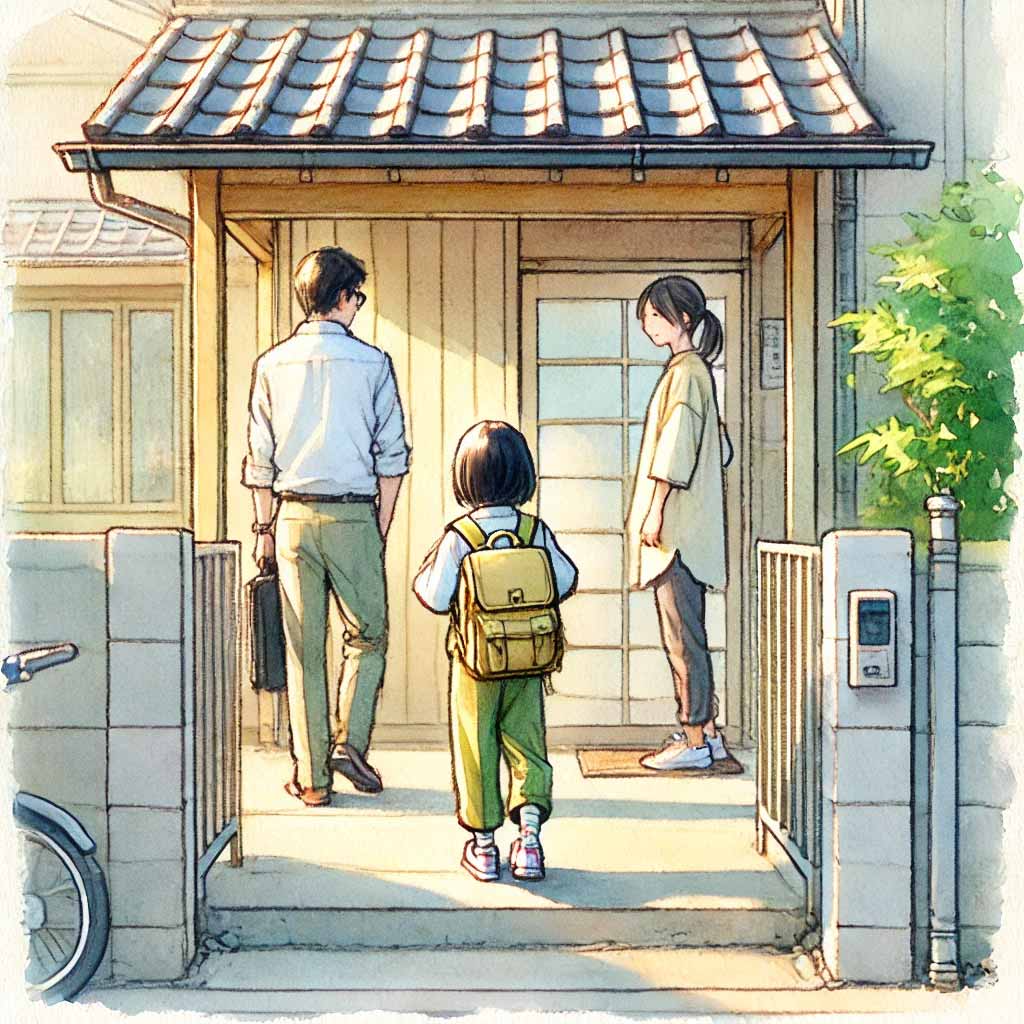

仕事モードから“家族モード”への切り替えが難しい

仕事の緊張感が抜けないまま、読み聞かせを始めてしまうこと、ありますよね。

つい報告書のような口調になったり、説明っぽくなったり。

そんなときは、数分だけでも“切り替えの儀式”をつくるといいですよ。

深呼吸をしてスマホを置く。

部屋の照明を少し落とす。

その小さな習慣で気持ちがリセットされ、自然に“家族モード”へ移れます。

パパの表情が柔らかくなるだけで、子どもも安心して本の世界に入っていけるのです。

声色や表情を変えるのが恥ずかしい・慣れていない

「演技っぽくなるのが照れくさい」と感じるパパは多いですね。

でも、声を大きく変える必要はありません。

パパならではの低めの声や落ち着いた語り口が、実は子どもに安心を与えるのです。

大げさな抑揚よりも、やさしく一定のテンポで読むほうが心に響くこともあります。

子どもは内容よりも“声のぬくもり”を聞いているからです。

恥ずかしさより、「この時間を楽しもう」という気持ちが伝われば、それで十分ですよ。

“正しく読まなきゃ”というプレッシャーが無意識にある

多くのパパが、読み聞かせを“教育の一環”と考えてしまいます。

「間違えたらダメ」「効果を出さなきゃ」と思うほど、声がかたくなります。

でも、読み聞かせの本質はそこではありません。

子どもの言語能力や想像力は、“正確さ”ではなく“関わり”によって育つのです。

「このページどう思う?」と問いかける。

「この子、面白いね」と共感する。

そんな対話こそが子どもの世界を広げ、学びを支えます。

プレッシャーを手放し、ただ一緒に楽しむ。

それが一番の近道ではないでしょうか。

時間が取れない・習慣化できていないことが壁になる

毎日の忙しさの中で、「今日も読めなかった」と感じることがあります。

それでも、5分だけでも本を開くことに意味があります。

長い時間よりも“続けること”が大切なのです。

寝る前のひととき、朝の少しの時間――どこかに“読む時間”を固定してしまうのも良い方法です。

同じ時間に絵本を開く習慣は、子どもの心を落ち着かせます。

短いけれど、確かな信頼を積み重ねる時間になりますよ。

「読めなかった」ではなく、「今日はここまで読めた」と考えてみてください。

小さな積み重ねが、親子の絆を確かなものにしていきます。

つまずき対策Q&A:噛む、飽きる、逃げる…あるある全部解決

読み聞かせを続けていると「本を噛む」「集中しない」「途中で飽きる」など、子どもの反応に悩む瞬間があります。

でも、こうした反応は成長や発達の過程における自然な現象です。

親が「うちの子はダメなのでは」と思う必要はまったくありません。

ここではよくある悩みと、その具体的な解決策を紹介します。

本を噛む&破る:素材の見直しと“噛んでOK”代替でストレスゼロ

赤ちゃんは口に入れて確かめることで世界を理解します。

だから絵本を噛むのも自然な行動なんですね。

この場合は布絵本やボードブックを選ぶことで、安全性と耐久性を確保できます。

さらに「噛んでOK」のおもちゃや歯固めを近くに置いておくと、親も安心して読み聞かせを続けられます。

破れてしまっても、それは興味を示した証拠。

むしろ発達のサインだと理解することで、親子のストレスは大きく減るでしょう。

じっと聞かない:タイミング・環境・姿勢の再設計で勝つ

「うちの子はじっとしていない」と悩む親は多いですが、実は子どもに集中を強要する必要はありません。

眠いときやお腹がすいているときは、当然ながら興味を持てないのです。

読み聞かせのタイミングを「機嫌がよいとき」にするだけで、反応がガラリと変わります。

また、親が抱っこして読むか、横並びで一緒に座るかなど、姿勢の工夫も効果的です。

家庭の環境をほんの少し見直すだけで、子どもは自然と絵本に集中できるようになりますね。

途中で飽きる:ページ飛ばし&セリフ参加で体験をカスタム

絵本を最後まで読まずにページを飛ばしてしまう子もいます。

でもこれは「飽きた」のではなく「自分のペースで読みたい」というサインかもしれません。

そんなときは、親が柔軟に対応し、ページを飛ばしても良いことにしましょう。

セリフを一緒に言わせたり、擬音を真似させたりすると、物語に「参加している」感覚が芽生えます。

これが子どもの集中を呼び戻し、読書体験を楽しいものに変えていくのです。

親が続かない:トリガー化・在庫回転術・図書館ルーティン

「読むのを続けられない」のは親にとってもよくある悩みです。

そこでおすすめなのが「トリガー化」です。

例えば「寝る前に必ず1冊」と決めると、自然と習慣化されます。

また、同じ本ばかりで飽きる場合は「在庫回転術」。

図書館を利用して新しい絵本を定期的に入れ替えると、新鮮さが保てます。

無料で利用できる公共サービスを活用することは、育児を長く続けるための大きな助けになりますね。

読み聞かせで避けたい4つのNG行動

読み聞かせ中に、ついやってしまいがちな「やってはいけない行動」があります。

これらのNGを知ることで、子供の集中力を守り、物語世界を壊さない配慮をしましょう。

以下では4つの典型的な誤りと、それを回避するヒントを紹介します。

わざとゆっくり読みすぎてしまう

ゆっくりゆっくり読みすぎると、子どもたちの集中力が途切れがちになります。

物語テンポが鈍く感じられて、「退屈かも」と思われてしまうこともあります。

理解度を気にしてゆったり読みたくなる気持ちはわかりますが、それが逆効果になりかねません。

物語の起伏や展開を意識して、適度なスピードで読み切ることを心がけましょう。

声色を大げさに変えてしまう

登場人物のセリフや場面で、つい声を大げさに変えてしまうことがあります。

しかし強すぎる演技的な抑揚は、子どもの想像力を奪ってしまうかもしれません。

大人としては感情を込めたいけれど、演技しすぎは逆効果になることもあります。

基調は安定した声で、必要最小限の変化にとどめるのが望ましいでしょう。

絵やリズムを無視して淡々と読む

絵本の醍醐味は、絵・リズム・言葉が一体となって世界をつくることです。

淡々と文字を追うだけでは、それらの要素の輝きが失われます。

リズムが刻まれた表現、繰り返し、音の響きなどに注意を払いながら読む工夫が必要です。

絵を指し示したり、少し余韻をもたせたりする手触りも、大きな効果を生みます。

読み終えたあとにほめ言葉を忘れる

読み終わった瞬間に、つい次の準備に気をとられて、ほめる行為を忘れてしまうことがあります。

ほめ言葉は子どもの自己肯定感を促す大切な要素です。

「よく聞いてたね」「最後まで一緒に来れたね」など、短いひとことでも十分価値があります。

読み終えてすぐに肯定的な言葉を伝えることで、次につながる読書体験になります。

小学生になっても読み聞かせが必要な理由

小学生になると、文字が読めるようになる反面、物語の“理解”や文章の“つながり”を自力でつかむのがまだ難しい時期でもあります。

読み聞かせでは、低学年でも高学年でも、自分で読むだけでは拾いきれない感情や場面の雰囲気を、大人が声に出して読むことで自然と受け取れるようになります。

読み聞かせは、耳から物語を聞くため集中しやすく、絵本のイラストと合わせて想像を広げる体験にもつながります。

また、読み手の声のテンポや抑揚を通して、文章の“リズム”をつかむ練習にもなるのが特徴なんですよ。

読み聞かせは、子どもたちが学校で学ぶ読書の基礎を支えるだけでなく、家庭で安心できる時間をつくる役割も果たします。

忙しい毎日の中でも短い時間ででき、親子の心を結ぶ大切な習慣になるのではないでしょうか。

文字は読めても“物語を理解する力”はまだ育つ途中

小学生になると文字を読む力は育っていきますが、物語の“展開”や“意図”を深く理解する力はまだ途中の段階。

文章を追うことに精いっぱいで、登場人物の気持ちや場面のつながりをつかみにくいこともあります。

そこで役立つのが読み聞かせで、声に出して読んでもらうと内容を理解しやすくなり、物語全体の流れが自然とつながります。

絵本や昔話など、絵と文章がリンクした作品は、理解を助ける“視覚の手がかり”にもなりますからね。

読み聞かせを通して、物語を立体的に感じられる力がゆっくり育っていくのです。

耳から聞くことで内容に集中しやすくなる

文字を読むのが得意な子でも、目で追いながら理解するにはエネルギーが必要です。

耳から聞く読み聞かせは、文字を読む負荷がなくなる分、内容に集中しやすいという強みがあります。

読み手となる大人の声には、自然な抑揚やテンポがあり、物語の雰囲気がそのまま子どもたちの心に届きます。

王様が怒る場面や動物が走り回る場面など、音の変化が“場面の切り替え”として伝わり、集中力が持続しやすくなるのです。

耳からの情報は記憶にも残りやすく、物語全体を把握する手助けにもなりますよ。

絵を見て想像を広げる経験が心の成長につながる

絵本の魅力は、イラストと文章が一体となって子どもたちの想像を刺激するところにあります。

表紙の雰囲気、ページの色づかい、動物やねこ、ライオンの表情など、視覚的な情報は物語の“入り口”を広げます。

子どもは絵を見ながら頭の中で世界を広げ、「この後どうなるのかな」と展開を予想し、物語に自分を重ねます。

こうした“想像の体験”は、心の柔軟さや感受性を育て、学校生活や友達とのコミュニケーションにも良い影響を与えます。

絵本は単なる読み物ではなく、子どもたちの内側にある感性を育てる重要な教材にもなるのです。

大人の読み方から音読の“リズムと抑揚”を学べる

大人が読み聞かせをすると、子どもたちは自然と“音読のモデル”に触れることになります。

声の強弱、間の取り方、セリフの読み分けなど、文章を音として楽しむリズムが体に染み込んでいきます。

学校の音読では味わいにくい“物語の立体感”が、読み聞かせではダイレクトに伝わるのです。

王様のセリフ、動物の声、驚きの場面、静かな場面など、音の演じ分けは子どもにとって大きな刺激になります。

こういった体験は、子どもの音読力や表現力を支える基礎になり、文章への興味も高めてくれるでしょう。

読み聞かせをやめる・変えるタイミングとその意味

「何歳まで?」という問いの裏には、「そろそろ変えてもいいの?」という迷いもあります。

だったら、読み聞かせを完全にやめるのではなく、形を変えることも選択肢になりますよね。

ここでは、読み聞かせの卒業とも言える変化のタイミング、親子の関係におけるその意味、そして次のステップとしてどう移行すれば良いかを取り上げましょう。

読み聞かせ “卒業” のサインとは

子どもが「自分で読みたい」「もういい」と言ったり、読み聞かせの時間に興味を示さなくなったりすることがあります。

これらは、読み聞かせをそのまま続けるより「変化させるタイミング」のサインとも言えます。

例えば学校の読書課題や友達との会話で自分から本を選び始めたら、それは“次の段階”へのステップかもしれません。

ただし「卒業=完全に終わり」ではなく、「形を変える準備期」だと捉えた方が柔軟です。

このサインを見逃さず、親子で新しい読書の関わり方を話し合うことが重要になります。

「聞く」から「一緒に読む」「話す」へ移る意味

一方的に親が読む読み聞かせから、親子で一緒に読む、一緒に感想を話すというスタイルに変えるのも大きな変化です。

この移行には、子どもの読書の自立を促す意味があります。

また、親子で同じ本を共有したり、図鑑や児童書、小説を通じて会話を重ねることで、コミュニケーションが深まり、読解力・言葉の理解にも良い影響があります。

そして、この“読書を通じた対話”こそ、家庭で育みたい親子の関係のひとつではないでしょうか。

読み聞かせが“親から子への贈り物”なら、次の段階は“親子で共に育む時間”です。

親子関係が変わるときの対応と配慮

読み聞かせの形が変わると、親子間で少し距離を感じる瞬間もあるかもしれません。

「もう読んでほしくないの?」と親が寂しく感じることもありますね。

そんなときは、親自身が「読んでほしい?」と尋ねるのではなく、子どもの意欲や様子をそっと観察し、「今日は一緒に読もうか」「これ、気にならない?」と提案するスタンスが優しい配慮になります。

また、この段階で兄弟姉妹や友達との読書時間を取り入れたり、図書館や学校を利用して子ども主体の読書環境を整えることも効果的です。

大人側の気持ちを優先せず、子どもの気持ち・状況を尊重することが、良い変化をもたらします。

読み聞かせを再開・変化させたいときのヒント

読み聞かせを一度終えた後でも、「また読み聞かせをしたい」と思うタイミングはあります。

例えば、季節の絵本や家族の思い出本、旅行先のガイドブックなどを親が選び、「今度はこれ読んでみようか」と気楽に始めてもよいでしょう。

また、読み聞かせという形式にこだわらず、音声の朗読サービスを親子で聞く、子どもが読んだ本を親が読み返すという方法もあります。

形を変えても「物語を共にする時間」が残ることが大切です。

読み聞かせを“終わらせる”のではなく、“次のステップへ移す”という視点を持つことで、家庭の読書習慣は自然に継続できますよ。

まとめ

絵本の読み聞かせは「いつから始めるのが正解?」という問いに対して、答えは「今日からでOK」でした。

妊娠中から声を届けても良いし、新生児期から始めても大丈夫です。

月齢や年齢に応じて工夫をすれば、赤ちゃんは必ず反応を返してくれます。

大切なのは長時間やることではなく、親子で安心して一緒に楽しむことです。

絵本の読み聞かせは、子育てにおける最大の愛情表現のひとつだといえるでしょう。

育児の現場はいつも完璧ではありません。

だからこそ「小さな読み聞かせ」を積み重ねる工夫が必要です。

その工夫が、親子にとって大きな安心と信頼を生むのではないでしょうか。

コメント